Wir behandeln Gehirnerschütterungen und Schleudertraumata

Wir bieten Ihnen eine gründliche Untersuchung, moderne Technik und eine individuell abgestimmte Behandlung für eine nachhaltige Genesung.

Haben Sie mit Spätfolgen einer Gehirnerschütterung oder eines Schleudertraumas zu kämpfen?

Hjernerystelse og nakkeslengskade forårsaker komplekse funksjonsforstyrrelsene i hjernen din som gjøre det utfordrende å bearbeide og samkjøre flere sanseinntrykk samtidig. Dette påvirker hjernens evne til å aktivere de ulike områder med forskjellige funksjoner samtidig som er nødvendig for å tolke omgivelsene rundt deg og hvordan du beveger deg, for å skille mellom miljøet eller ting rundt deg som er i bevegelse og din egen fysisk bevegelse, utføre smidige og koordinerte fysiske bevegelser, og kognitive og eksekutive funksjoner. Disse funksjonsforstyrrelsene i hjernen forårsaker ytterligere sekundære feilaktiveringer i hjernen din.

Der deler av hjernen som normalt ikke aktiveres under bestemte oppgaver, blir aktivert, mens andre deler av hjernen som normalt aktiveres forblir passive eller aktiveres for lite. Kombinasjonene av disse primære og sekundære funksjonsforstyrrelsene kan forklare hvorfor over 40% av dem som pådrar seg en hjernerystelse får vedvarende plager som hindrer dem fra å delta som normalt i jobb og fritidsaktivitet i mer enn 5 år.

Vår tilnærming baseres på forskning som viser at skreddersydd nevrologisk rehabilitering som adresserer både primære og sekundære funksjonsforstyrrelser har betydelig bedre effekt i å forbedre symptomer og toleranse til aktivitet. Selv om du har vært plaget med post-commotio syndrom i 3 år eller mer uten å ha hatt effekt av tidligere behandling.

„Ich wurde zwei Jahre lang von verschiedenen Ärzten untersucht. Keiner wusste, was mit mir los war, aber schließlich fand ich das Wunder, Kim Tore Johansen. Schon nach meinem ersten Tag in der Klinik wusste er, was zu tun war. Hier fühlt man sich gesehen, gehört und verstanden. Er und sein Team behandeln mich mit einzigartigen Übungen, die funktionieren. Zwischen den Behandlungen wurden Vorher- und Nachher-Untersuchungen durchgeführt. Dann konnte man deutliche Fortschritte sehen. Durch regelmäßige Übungen zu Hause hatte ich eine bessere Ausdauer, weniger Nebel im Kopf, weniger Kopfschmerzen und die Halluzinationen verschwanden.“

Wie wir Ihnen helfen

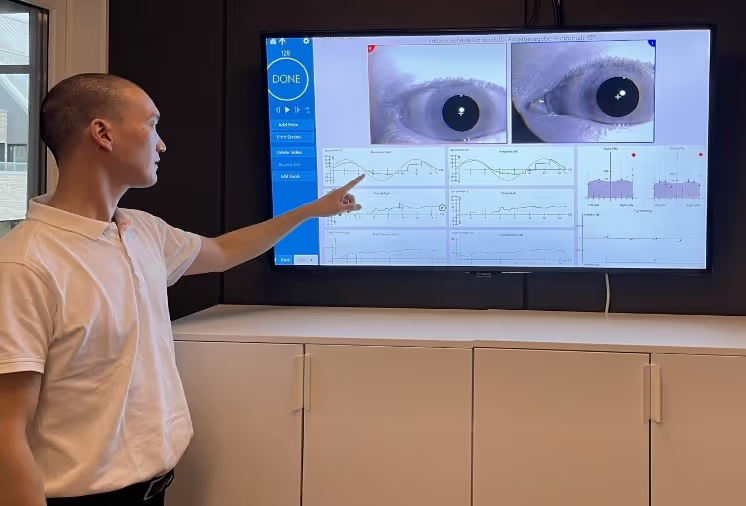

Vår rehabiliteringsfilosofi er at det er essensielt med en bred og omfattende funksjonsundersøkelse med avansert databasert utsyr for å kartlegge både primære og sekundære funksjonsforstyrrelser i hjernen og nervesystemet ditt for å få mest mulig informasjon om hvordan din rehabilitering bør igangsettes.

Es wird eine umfassende und gründliche Untersuchung durchgeführt, um Ihren Zustand zu erfassen und zu verstehen und festzustellen, welche Behandlung Sie benötigen.

Nach 2–3 Behandlungssitzungen wird eine erneute Untersuchung mithilfe datenbasierter Tests durchgeführt, um den Fortschritt zu bewerten.

Wenn die erneute Prüfung eine Verbesserung zeigt, erhalten Sie eine ausführliche Schulung zur selbstständigen Durchführung der Übungen für einen bestimmten Zeitraum. Dazu gehören schriftliche und Videoanweisungen zur korrekten Durchführung der Übungen.

Wir werden Sie während der Übungsphase zu Hause genau beobachten, bevor Sie zu einem erneuten Test zurückkehren, um festzustellen, ob Sie für die nächste Phase der Rehabilitation bereit sind.

Was macht uns einzigartig?

Das Post-Commotio-Syndrom besteht aus sechs Untergruppen

Um festzustellen, zu welcher Untergruppe Sie gehören, ist eine umfassende und gründliche Untersuchung erforderlich. In den meisten Fällen überschneiden sich mehrere Untergruppen, wobei eine dominiert. Die Identifizierung Ihrer Untergruppe ist für eine maßgeschneiderte Rehabilitation entscheidend.

Angst- und Stimmungs-Post-Commotion-Syndrom

Bei einer Gehirnerschütterung und dem postkommotionellen Syndrom kann das limbische System – das Gefühls- und Überlebenszentrum des Gehirns – erheblich beeinträchtigt sein. Die Gehirnerschütterung verursacht Funktionsstörungen in mehreren für die limbischen Funktionen zuständigen Bereichen.

Bei einer Gehirnerschütterung und einem Postkommotionssyndrom kann das limbische System – das Gefühls- und Überlebenszentrum des Gehirns – erheblich beeinträchtigt werden.

Eine Gehirnerschütterung verursacht Funktionsstörungen in mehreren Bereichen, die für limbische Funktionen verantwortlich sind. Einschließlich der Bereiche Amygdala, Hippocampus und präfrontaler Kortex , die entscheidend sind für Emotionsregulation, Stressreaktion, Gedächtnis und Sozialverhalten . Dies kann zu Symptomen wie erhöhter Reizbarkeit, Angst, Depression, emotionaler Instabilität, verminderter Motivation und Stressintoleranz führen . Gleichzeitig sind die Verbindungen zwischen dem limbischen System und dem autonomen Nervensystem betroffen, was zu Schlafstörungen, innerer Unruhe, Überempfindlichkeit gegenüber Sinneseindrücken und einer verminderten Fähigkeit zur Regulierung der physiologischen Stressreaktion des Körpers führen kann . Diese Funktionsstörungen können erklären, warum viele Menschen mit einem Postkommotionellen Syndrom erleben, dass sich emotionale, kognitive und körperliche Beschwerden oft gegenseitig verstärken und über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben. Das Postkommotionelle Syndrom von Angst & Stimmung ist daher durch erhöhte Angst, Depression, Stimmungsschwankungen und Schlafprobleme gekennzeichnet.

So wie es keinen bestimmten Bereich des Gehirns gibt, der für die Ausführung einer bestimmten kognitiven oder exekutiven Aufgabe verantwortlich ist, gibt es auch keinen bestimmten Bereich, der allein für eine limbische Reaktion verantwortlich ist. Sondern eine komplexe und harmonische Zusammenarbeit zwischen mehreren Teilen des Gehirns gleichzeitig. Einschließlich des Kleinhirns, das wichtige Funktionen bei der Koordination und Regulierung emotionaler Reaktionen, der Stressreaktion und des emotionalen Lernens hat.

Kognitives Post-Commotion-Syndrom

Beim kognitiven Postkommotionssyndrom kommt es zu deutlichen Beeinträchtigungen bestimmter kognitiver und exekutiver Funktionen. Dazu gehören unter anderem Konzentration, Verarbeitung und Arbeitsgedächtnis. Es gibt keinen bestimmten Bereich des Gehirns, der für die Ausführung einer bestimmten kognitiven oder exekutiven Aufgabe verantwortlich ist, sondern eine komplexe und harmonische Zusammenarbeit mehrerer Gehirnbereiche gleichzeitig.

Beim kognitiven Postkommotionssyndrom bestehen deutliche Probleme mit bestimmten kognitiven und exekutiven Funktionen, darunter Konzentration, Verarbeitung und Arbeitsgedächtnis. Es gibt keinen bestimmten Bereich im Gehirn, der für die Ausführung einer bestimmten kognitiven oder exekutiven Aufgabe verantwortlich ist, sondern eine komplexe und harmonische Zusammenarbeit mehrerer Teile des Gehirns gleichzeitig. Obwohl es keinen bestimmten Bereich gibt, der allein für eine Funktion verantwortlich ist, gibt es einige bestimmte Bereiche im Gehirn, die bei bestimmten Aktionen mehr Verantwortung tragen als andere. Beispielsweise werden feinmotorische Bewegungen vom Kleinhirn koordiniert. Das Kleinhirn ist auch an der Koordinierung der Aktivität zwischen den verschiedenen Teilen des Gehirns beteiligt, die an der Kognition und Ausführung beteiligt sind. Das Kleinhirn sorgt unter anderem für die richtige Aufmerksamkeit und das richtige Tempo bei der Informationsverarbeitung und trägt zur Genauigkeit und zum Timing bei mentalen Prozessen bei.

Für gute kognitive und exekutive Fähigkeiten ist nicht nur eine gut koordinierte, reibungslose und harmonische Aktivität der verschiedenen für Kognition und Ausführung zuständigen Gehirnbereiche erforderlich. Gehirn und Nervensystem müssen auch in der Lage sein, verschiedene Sinneseindrücke gleichzeitig mühelos und effizient zu erfassen, zu filtern, zu verarbeiten und zu koordinieren, um gute und effektive kognitive und exekutive Handlungen zu ermöglichen. Eine Verletzung oder Funktionsstörung beispielsweise des Vestibularsystems, das für die Erzeugung von Bewegungssignalen im Gleichgewichtsorgan im Innenohr und die Weiterleitung dieser Bewegungssignale an die für die Erfassung, Filterung und Verarbeitung dieser Bewegungssignale zuständigen Gehirnbereiche zuständig ist und gleichzeitig diese Bewegungsinformationen mit anderen für Gleichgewicht und Orientierung zuständigen Gehirnbereichen koordiniert, löst nicht nur Symptome wie Schwindel und Gleichgewichtsstörungen aus, sondern kann auch zu Problemen bei kognitiven und exekutiven Aufgaben führen.

Posttraumatisches Migräne-Post-Commotio-Syndrom

Die Entstehung einer posttraumatischen Migräne ist höchstwahrscheinlich auf eine Stressreaktion infolge der oben genannten Funktionsstörungen zurückzuführen, die zu einer gestörten Regulation des vegetativen Nervensystems führt. Diese gestörte Regulation des vegetativen Nervensystems löst eine Kettenreaktion weiterer Funktionsstörungen aus.

Die Entstehung einer posttraumatischen Migräne ist höchstwahrscheinlich auf eine Stressreaktion infolge der oben genannten Funktionsstörungen zurückzuführen, die zu einer gestörten Regulation des vegetativen Nervensystems führt. Diese gestörte Regulation des vegetativen Nervensystems löst eine Kettenreaktion weiterer Funktionsstörungen aus.

- Länger anhaltende Kontraktion der Blutgefäße (Vasokonstriktion) nach Stress oder Belastung.

- Eine reflektorische Erweiterung der Blutgefäße (Vasodilatation).

- Überaktivierung von Zentren im Hirnstamm, die an der Sensibilität im Gesicht beteiligt sind, dem Trigeminusnerv, der das Neuropeptid CGRP freisetzt und neben Gesichtsschmerzen auch Entzündungen um die Blutgefäße des Gehirns verursacht.

- Verminderte Dämpfung des parasympathischen Nervensystems, was dazu führt, dass sich Blutgefäße und Entzündungen nicht beruhigen, was den Migräneanfall verlängert.

- Gestörter Baroreflex, der den Blutdruck reguliert, wenn sich die Körperlage ändert, was zu Blutdruckschwankungen, Schwindel und Kopfschmerzempfindlichkeit führt.

Da die unkontrollierten Kontraktionen und Erweiterungen der Blutgefäße jeden Teil des Gehirns und des Hirnstamms betreffen können, gibt es auch eine Vielzahl von Symptomen, die Migräne verursachen kann. Zu den häufigsten und bekanntesten Symptomen gehören:

- Kopfschmerzen.

- Schwindel.

- Steifheit und Schmerzen im Nacken.

- Ton und Lichtschatten.

- Brechreiz.

- Sehstörungen.

- Erschöpfung.

Migräne kann jedoch auch andere Teile des Gehirns und des Hirnstamms beeinträchtigen und zu ungewohnteren Symptomen führen:

- Verlust des Sehvermögens in einem Teil oder im gesamten Gesichtsfeld.

- Sprachschwierigkeiten oder Sprachverlust.

- Magenschmerzen und Durchfall.

- Muskelkrämpfe.

- Muskellähmung

- Gleichgewichtsstörungen.

- Schwach.

Zervikales Postkommotionssyndrom

Nackenprobleme nach einer Gehirnerschütterung sind sehr häufig. Wie bereits erwähnt, verläuft die Verletzungsursache bei einer Gehirnerschütterung genauso wie bei einem Schleudertrauma. Allerdings sind nur in einem Drittel der Fälle von Schleudertrauma strukturelle Schäden am Nacken erkennbar.

Nackenschmerzen nach einer Gehirnerschütterung kommen sehr häufig vor, und wie bereits erwähnt, ist der Verletzungsmechanismus bei einer Gehirnerschütterung derselbe wie bei einem Schleudertrauma. Allerdings sind nur in einem Drittel der Schleudertrauma-Fälle strukturelle Schäden am Nacken erkennbar. Mehrere Fachkreise vermuten daher, dass chronische Nackenschmerzen und die damit einhergehenden nackenbezogenen Schmerzen auf komplexe Funktionsstörungen in den Teilen des Gehirns und des Nervensystems zurückzuführen sind, die unter anderem an der Steuerung der stabilisierenden Muskeln und der großen Rücken- und Nackenmuskulatur beteiligt sind. Dazu gehören Teile des Gehirns und des Nervensystems, die am Filtern, Erkennen, Verarbeiten und Koordinieren von Bewegungsinformationen von Gelenken und Muskeln in den Nacken- und Kiefergelenken, Bewegungsinformationen vom Gleichgewichtsorgan im Innenohr, visuellen Bewegungsinformationen und Bewegungsinformationen von Gelenken und Muskeln aus Körper, Armen und Beinen beteiligt sind. Um unterschiedliche Bewegungsinformationen richtig und mühelos zu filtern, zu erkennen, zu verarbeiten und zu koordinieren. Um normal funktionieren zu können, muss das Gehirn außerdem über gute Fähigkeiten verfügen, die verschiedenen Bereiche des Gehirns und Nervensystems zu aktivieren und mit ihnen zu kommunizieren, die an der Aktivierung und Steuerung der zentralen Nackenmuskulatur und der Muskeln beteiligt sind, die die bewusste Bewegung des Nackens steuern. Dazu gehören neben den Bereichen des Gehirns, die die verschiedenen Arten von Bewegungsinformationen empfangen, auch Bereiche, die unter anderem direkt an Folgendem beteiligt sind:

- Senden Sie Aktivierungssignale an die Muskeln im Nacken- und Kiefergelenk.

- Koordinieren Sie Muskelbewegungen mit den Nacken- und Kiefergelenken.

- Koordinieren Sie die Muskelbewegungen im Nacken mit den Muskelbewegungen der Augen.

- Gleichgewicht und die Fähigkeit, im Stand oder in Bewegung zu gehen und Kopf und Hals zu bewegen.

Bei einer Gehirnerschütterung und dem postkommotionellen Syndrom führen eine oder mehrere Funktionsstörungen dieses komplexen Kreislaufs zu einer schlechten Kontrolle der Rumpfmuskulatur, einem erhöhten statischen Muskeltonus in den Nacken- und Kiefergelenken, einer beeinträchtigten Fähigkeit, Nackenbewegungen zu erkennen, einer beeinträchtigten Kontrolle des Beißreflexes und einer beeinträchtigten Fähigkeit, Bewegungsinformationen aus anderen Teilen des sensorischen Systems zu koordinieren und zu verarbeiten. Die klassischen Symptome dieser Funktionsstörungen sind:

- Steifheit und Schmerzen im Nacken- und Kiefergelenk.

- Schwäche und schlechte Toleranz gegenüber Nackenbewegungen.

- Spannungskopfschmerzen.

- Schwindel.

Okulomotorisches Post-Kommotions-Syndrom

Beim okulomotorischen Postkommotionssyndrom liegt eine Funktionsstörung in Teilen des Gehirns und Nervensystems vor, die an der Kontrolle und Koordination gezielter und reflexartiger Augenbewegungen beteiligt sind.

Das okulomotorische Postkommotionssyndrom beschreibt eine Funktionsstörung in Teilen des Gehirns und Nervensystems, die an der Steuerung und Koordination gezielter und reflexartiger Augenbewegungen beteiligt sind. Von Zentren im Hirnstamm, die dafür zuständig sind, den Blick auf ein Objekt zu fixieren, bis hin zu Zentren im Gehirn, die für Konzentration, Reaktionsfähigkeit und Koordination zuständig sind. Funktionsstörungen in einem oder mehreren Bereichen, die an der Steuerung und Koordination der Augenbewegungen beteiligt sind, führen nicht nur zu Sehstörungen in Form von verschwommenem oder doppeltem Sehen und Beschwerden beim Lesen und bei der Bildschirmarbeit. Auch Konzentrationsstörungen, Lese- und Lernschwierigkeiten, geistige Verwirrung und Schwindel sowie Schwierigkeiten bei Aufgaben, die den Blick betreffen, können auftreten.

Vestibuläres Post-Commotio-Syndrom

Beim vestibulären Postkommotionssyndrom kommt es zu Funktionsstörungen bei der Filterung, Verarbeitung und Koordination der Bewegungssignale des Gleichgewichtsorgans im Innenohr.

Das vestibuläre Postkommotionssyndrom geht mit einer Funktionsstörung bei der Filterung, Verarbeitung und Integration von Bewegungssignalen des Gleichgewichtsorgans im Innenohr einher. Dazu gehört auch die Integration von Bewegungsinformationen der Nackenmuskulatur und -gelenke sowie die Feinmotorik und Koordination reflexartiger Augenbewegungen. Dazu gehört die Fähigkeit, Kopfbewegungen zu filtern und zu erkennen, was wichtig ist, um zu unterscheiden, ob man sich bewegt oder stillsteht, und die Fähigkeit, den Blick während der Kopf- und Nackenbewegungen durch den vestibulookulären (VOR) und den zervikookulären Reflex (COR) stabil auf ein Objekt zu richten, was wiederum für die Aufrechterhaltung der Blickstabilität beim Bewegen oder Lesen wichtig ist. Eine gute Funktion von VOR und COR ist auch für eine gute visuelle und körperliche Orientierung während der Bewegung unerlässlich. Eine Funktionsstörung des Vestibularsystems führt zu:

- Schwindel.

- Unsicherheit und Gleichgewichtsstörungen.

- Herausforderungen beim Fokussieren des Blicks.

- Herausforderungen bei der visuellen Orientierung während der Bewegung.

Unsere Therapeuten

Führend in der Rehabilitation von Gehirnerschütterungen, Schleudertrauma und neurologischen Erkrankungen.

Häufig gestellte Fragen zur Behandlung des Postkommotionellen Syndroms und des Schleudertraumas

Die Erstuntersuchung dauert ca. 5 Stunden:

-4970 NOK/430 EUR

Behandlung/neurologische Rehabilitation:

-Ab 1425 NOK/123 EUR

Erneute Prüfung/Neubewertung:

-Ab 2925 NOK/253 EUR

Behandlung von BPPV im TRV-Stuhl:

-1930 NOK/167 EUR

5-tägiger Rehabilitationsaufenthalt

-Ab 40.000 NOK/3.455 EUR (Reise und Unterkunft zusätzlich)

Montagmorgen beginnen wir mit einer gründlichen Untersuchung, um die Funktionsstörungen des Nervensystems und des Gehirns zu erfassen. Anschließend besprechen wir Ihre Untersuchungsergebnisse. Einschließlich der Ergebnisse der computergestützten Tests, die die Funktionsweise von Gehirn und Nervensystem zeigen.

Wenn Sie von einem nahen Angehörigen begleitet werden, empfehlen wir Ihnen grundsätzlich, diesen bei der Befundbesprechung dabei zu haben. Dies ist für die Angehörigen sehr hilfreich, um Ihre gesundheitliche Situation besser zu verstehen. Sollten Sie ohne nahen Angehörigen an der Befundbesprechung interessiert sein, kann dieser per Videokonferenz zugeschaltet werden. Anschließend haben Sie eine Pause von 1,5 Stunden, bevor wir mit der ersten Behandlung von 30–40 Minuten beginnen.

Ihre Behandlung wird am Dienstagmorgen fortgesetzt, gefolgt von der ersten Nachuntersuchung. Diese umfasst unter anderem verschiedene computergestützte Tests, um zu bestätigen, ob Gehirn und Nervensystem wie erwartet reagieren. In vielen Fällen zeigt sich, dass Gehirn und Nervensystem falsch kompensieren, und einige Tests verschlechtern sich. Dann müssen wir das Behandlungsprogramm anpassen und verfeinern und nach zwei bis drei Behandlungen am selben oder am nächsten Tag eine erneute Untersuchung durchführen. Diese Nachuntersuchungen sind entscheidend für eine maßgeschneiderte neurologische Rehabilitation. Dieser Prozess wird die ganze Woche über fortgesetzt, bis wir das wirksamste Behandlungsprogramm gefunden haben, das Ihr Gehirn und Nervensystem optimal beeinflusst und Ihnen die bestmögliche Verbesserung Ihrer Symptome und Lebensqualität bietet.

Am Freitag widmen wir Ihnen drei Sitzungen, in denen wir Ihnen beibringen, wie Sie die maßgeschneiderten Heimübungen selbstständig durchführen können. Sollten Sie Hilfe bei der Durchführung der Übungen benötigen, erhält auch Ihre Reisebegleitung eine ausführliche Einweisung in die Durchführung der Übungen. Diese umfasst sowohl schriftliche Anweisungen als auch Videoanleitungen zur Durchführung der Heimübungen an drei bis fünf Tagen pro Woche, mit ein bis zwei Sitzungen pro Tag, die zwischen fünf und 30 Minuten dauern.

Der Freitag endet mit einem erneuten Test und einer erneuten Bewertung, um eine abschließende Bewertung der Auswirkungen der Heimübungen auf Gehirn und Nervensystem zu erhalten. Wir haben dann eine gute Grundlage, um einen individuellen Rehabilitationsplan für die nächsten 3-5 Monate zu erstellen, bevor Sie zu einem neuen Rehabilitationsaufenthalt zurückkehren sollten. Dies ist nicht der letzte Behandlungstag, sondern der Beginn eines individuellen Rehabilitationsplans und einer engen Zusammenarbeit.

Um den bestmöglichen Effekt zu erzielen, wird in den ersten Wochen eine intensive Nachbetreuung per E-Mail oder Telefon durchgeführt. Zwischen dem zweiten und dritten Rehabilitationsaufenthalt kann ein Zeitraum von 8–10 Monaten liegen. Erfahren Sie mehr über Rehabilitationsaufenthalte

Sofern möglich, empfehlen wir Ihnen, Ihre engsten Angehörigen bei der Befundbesprechung dabei zu haben. Dies ist für die Angehörigen sehr hilfreich, um sich ein besseres Bild von Ihrer gesundheitlichen Situation zu machen.

Anschließend erstellen wir einen maßgeschneiderten Rehabilitationsplan für die ersten drei Behandlungen, die jeweils 30–40 Minuten dauern. Unmittelbar nach der dritten Behandlung erfolgt ein erneuter Test/eine erneute Bewertung.

Zu den erneuten Tests gehören unter anderem verschiedene computergestützte Untersuchungen, um zu bestätigen, ob Ihr Gehirn und Nervensystem wie erwartet reagieren. In vielen Fällen zeigt sich, dass Gehirn und Nervensystem falsch kompensieren, und einige Tests verschlechtern sich. Dann müssen wir die Behandlung und die Übungen anpassen und optimieren und nach zwei bis drei Behandlungen erneut testen.

Wenn erneute Tests zufriedenstellende Veränderungen zeigen, erstellen wir auf der Grundlage des Behandlungsplans individuelle Heimübungen, die Ihre Tests am besten verbessern.

Die Heimübungen werden 3–5 Tage pro Woche durchgeführt, wobei 1–2 Sitzungen pro Tag zwischen 5 und 30 Minuten dauern.

Der Patient führt die Übungen 4–6 Wochen lang selbst durch, bevor wir erneut testen/bewerten, ob wir den Rehabilitationsplan verbessern können.

Der Plan muss jedoch häufig noch weiter verfeinert werden, wenn Sie nach Hause zurückkehren und Ihre Heimübungen in Kombination mit Ihren normalen Alltagsaktivitäten beginnen. Wir werden dann Ihre Fortschritte genau beobachten und die Menge und Intensität Ihrer Heimübungen sowie Ihr allgemeines Aktivitätsniveau im Tages- und Wochenverlauf anpassen.

In den meisten Fällen reicht eine Nachverfolgung per E-Mail aus. In manchen Fällen ist jedoch eine telefonische oder Video-Beratung erforderlich, um genügend Informationen für die weitere Anpassung des Rehabilitationsplans zu erhalten. Auch wenn Sie nach Hause gehen und die Übungen selbstständig durchführen, sind Sie nicht allein. Wir werden Sie eng begleiten.